弔電を紹介する適切な順番とは?お悔やみ電報を受け取る側のマナーを解説

#お悔やみ・葬儀・法事・法要

公開日:

更新日:

目次

・弔電はどこに届けられる?

・弔電は誰宛に届けられる?

・弔電が届けられるのはいつ頃?

・弔電を紹介するタイミング

・弔電を紹介する順番

・弔電を紹介する際の注意点

・弔電を受け取ったあとのお返しについて

・弔電を受け取った場合、読み上げる順番に注意する

今回は弔電の受け取りから読み上げまで、弔電を受け取った側のマナーを紹介します。読み上げる基本の順番や注意点を確認しておくことで、葬儀の当日に落ち着いて対応できるでしょう。記事の後半では、弔電を受け取った際のお返しにも触れていますので、お返しのマナーが気になっている方はぜひ参考にしてください。

弔電はどこに届けられる?

弔電は、葬儀会場に送られるのが基本です。斎場で葬儀が執り行われる場合は、斎場の住所宛てに弔電が届きます。また、寺院で葬儀を行う場合は寺院、自宅葬の場合は自宅に届けられます。弔電がどこに届くのかを把握しておくことで、当日の混乱を防げるでしょう。なお、火葬式(直葬)のように亡くなってから火葬までの期間が短い場合や、弔電の手配が葬儀に間に合わなかった場合は、葬儀会場ではなく自宅宛てに弔電が届く場合もあります。

弔電は誰宛に届けられる?

弔電の受取人欄には、喪主のフルネームが記載されるのが基本です。弔電の送り主が喪主の名前を把握していない場合は、「故 ○○ ご遺族様」のような形で記載されている場合もあるでしょう。また、喪主の名前と併せて、故人の名前が記されている場合もあります。社葬など企業が主催する葬儀の場合、弔電の宛名として会社名、または企業の代表者や葬儀委員長の名前が記されていたりすることもあります。

弔電が届けられるのはいつ頃?

弔電は一般的には、お通夜までに到着するよう手配されますが、葬儀・告別式の数時間前に到着する場合もあります。近年はインターネット上の注文サイトから、スマートフォンやパソコンを使って、手軽に電報を注文できるようになりました。利用する電報サービスや注文のタイミングにもよりますが、注文した当日中でも葬儀会場に弔電を届けられます。このため、葬儀の前日・当日に訃報をお伝えした方から、弔電が届けられる場合もあるでしょう。

なお、電報サービス「e-denpo」で弔電を注文した場合、全国即日配送が可能です。(※地域・商品などの条件がございます)

弔電を紹介するタイミング

弔電は葬儀・告別式で紹介するのが一般的です。地域によっては、お通夜で紹介する場合もあります。なお、弔電を紹介するかどうかは喪主の判断によって決定されます。葬儀・告別式の流れ、弔電を読み上げるタイミングについては、葬儀社のスタッフに確認しましょう。読経・焼香の前後に弔電を読むパターン、出棺前に読み上げるパターンなど、葬儀によってタイミングが異なります。

弔電を紹介する順番

弔電を紹介する順番としては、亡くなった方との関わりが多い順に紹介するケースが多いようです。親族や会社関係者からの弔電を先に読んでいきますが、社葬の場合は議員など公職者からの弔電を先に読み上げるケースもあります。多数の方から弔電をいただいている場合は、そのなかから読み上げるメッセージを事前に選ぶ形となるでしょう。弔電を本文まで読み上げる場合もあれば、名前や肩書きのみ紹介する場合もあります。

また、形式的ではないお悔やみメッセージ、故人に対する感謝や思い出を記したメッセージがあれば、そちらを取り上げるのもよいでしょう。

弔電を紹介する際の注意点

弔電の読み上げで失敗しないためには、葬儀開始前の準備が大切です。ここでは、弔電を紹介する際に気を付けたい注意点をまとめていきます。◇読み上げる弔電を選んでおく

弔電をたくさんいただいた場合は、それぞれのメッセージをすべて読み上げることができません。弔電の数にもよりますが、全文を読み上げるとなると、式の進行に時間がかかってしまいます。葬儀社のスタッフと相談しながら、読み上げるメッセージの数を決めるとよいでしょう。

なお、弔電の読み上げについては、葬儀の司会者が行う場合、喪主が自分で読み上げる場合があります。自分でメッセージを紹介したい場合は、あらかじめ葬儀社のスタッフに相談しておきましょう。

◇名前や社名などの漢字の読み方をよく確認する

葬儀・告別式で弔電のメッセージを読み上げる際は、弔電の差出人名、会社名の読み方を間違えないように注意が必要です。葬儀・告別式の開始前に、読みのわからない名前や会社名がないか、念のため確認しておきましょう。

なかには、一般的ではない特別な読み方の会社名もあります。わからない場合は葬儀社のスタッフや周囲の方に聞いたり、インターネットで検索して会社のWebサイトを確認したりするとよいでしょう。

また、弔電のメッセージを自分で読み上げる場合は、漢字の正しい読み方も確認しておくと安心です。普段の生活ではあまり使用されない言葉もあるため、読み方で迷うことがないようにしておきましょう。

弔電を受け取ったあとのお返しについて

弔電を受け取ったら、葬儀後にお礼状の手配を行います。葬儀が無事に済んだことを伝える意味もあるため、なるべく早めに送るのが望ましいでしょう。葬儀が終わってから1週間以内が目安です。なお、親しい関係の方に対しては、お礼状ではなく電話でお礼を伝えるのもよいでしょう。ただし、メールやSNSのメッセージ機能でお礼を伝えると、お相手から失礼だと思われる可能性があるため注意が必要です。

また、弔電のみをいただいた場合、基本的にはお礼の品を用意しなくても問題ありません。ただし弔電とともに供花や香典をいただいた場合は、お返しの用意が必要になります。

弔電のお礼状の文例、お返しの品に関する詳細については、以下の記事で説明していますので、こちらも併せてチェックしてください。

関連記事:

弔電のお礼状・お返しのマナーとは?はがきやメールでの対応、会社への対応も紹介

弔電を受け取った場合、読み上げる順番に注意する

大切な方が亡くなった際、悲しみのなかで葬儀の手続きを進めるのはとても大変なことです。式の準備で慌ただしくはなりますが、そのようななかでいただく弔電のメッセージに、心が慰められる場合もあるでしょう。弔電を複数の方からいただいたら、葬儀社のスタッフと相談しながら、葬儀・告別式で読み上げる順番について考えましょう。順番に配慮すること、名前や本文を読み間違えないようにすることが大切です。

今回は弔電を受け取る側の注意点を説明しましたが、自分がお悔やみ電報や供花を送る立場になることもあるでしょう。電報やお花を速やかに手配するなら、電報サービス「e-denpo」での注文がおすすめです。無料会員登録をすると、電報やお花の手配がより簡単になります。

会員登録フォーム(無料)

※供花の注文の際には、法人会員の登録が必要です。

電報やお花の最短お届け時間については、以下をご覧ください。

電報の最短お届け時間

【供花のラインアップ】

サイズ違いの供花もご用意しておりますので、詳しくは以下のページをご覧ください。

供花のラインアップを見る

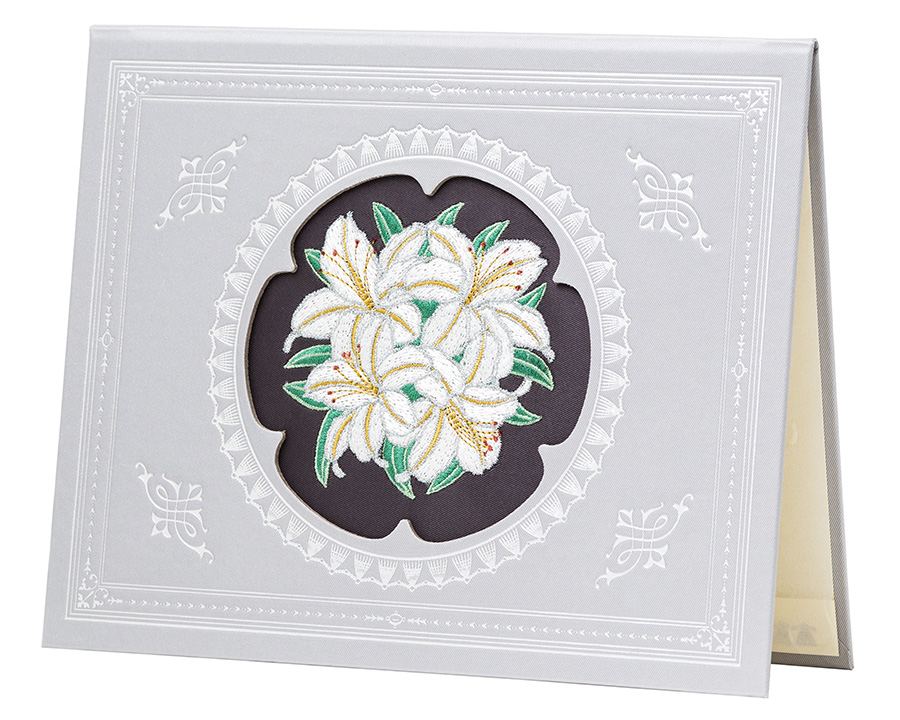

【気持ちが伝わる弔電ラインアップ】

その他の弔電ラインアップは、弔電・お悔やみ電報ページからご確認いただけます。

弔電・お悔やみ電報TOPページ

![伊万里焼 青の花[線香付]](/img/item/1713/2.jpg)

![帛紗 佇み[蝋燭線香・巾着付]](/img/item/2357/2.jpg)